ポイント

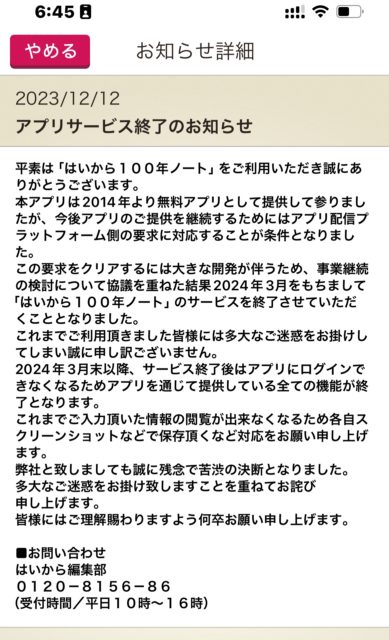

2024年3月末で【はいから100年ノート】はサービス終了しました。

理由はアプリを無料で継続するのは困難との事。

https://www.hi-carat.co.jp/shared/pdf/100nennote.pdf

とても残念です( ; ; ) 遺言という長期間に渡り継続することが重要な役割を担うにはデジタルのアプリには未だ過渡期なのでしょう。プラットフォームの意向に左右されます。

※ 以下、はいから100年ノートを活用していた時の記録です。

死んだときの一抹の不安が「情報の開示」です。死ぬまでは見られたくはないけれど、死んだら相続のために直ぐに見て欲しいデジタルデータ情報をどのように保管するかが悩みでした。

銀行の貸金庫にパスワードを入れておけば相続人が見ることができる?と調べると、年間に3万円程度で借りれます。しかしながら、貸金庫の登録も手間がかかり、相続時も相続者全員の立ち会いが必要があり、パスワードだけを残すには重いものでした。

そんな時に見つけたのが「100年ノート」です。エンディングノートなのですが、死亡時には指定した3名に情報を開示してくれるのです。費用は月額は無料で、情報開示依頼時のみ約3万円程度とリーズナブルでした。

今回はデジタルデータを残したクラウドのIDとパスワードを死後に伝える時に便利な「100年ノート」をおすすめします。

100年ノートの良いところ

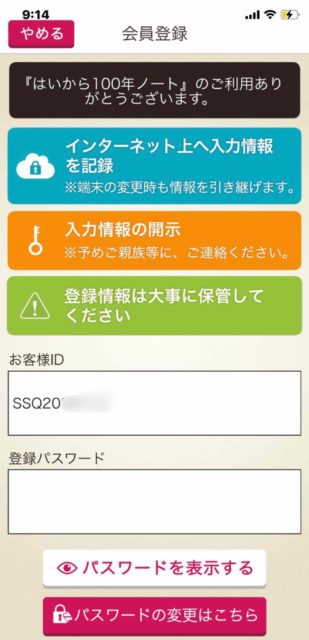

100年ノートは中高年向けの季刊誌「はいから」の出版やweb提供をしている株式会社アーデント・ウィッシュが提供しているアプリです。→紹介ページ

中高年向けの情報発信をしているだけあり、とても使いやすいエンディングノートアプリになっています。紙のエンディングノートではなくアプリであるところが良い点です。

エンディングノートのアプリは私が探しただけでも10個以上見つかりましたが、100年ノートの素晴らしい点は、

/

死んでからの情報開示!

\

他のアプリはエンディングノートのパスワードを近い家族に教えておきましょうというスタイルです。なので、生きているうちにも見られてしまう可能性があります。

私はエンディングノートは生きているうちは見られたくないのです。

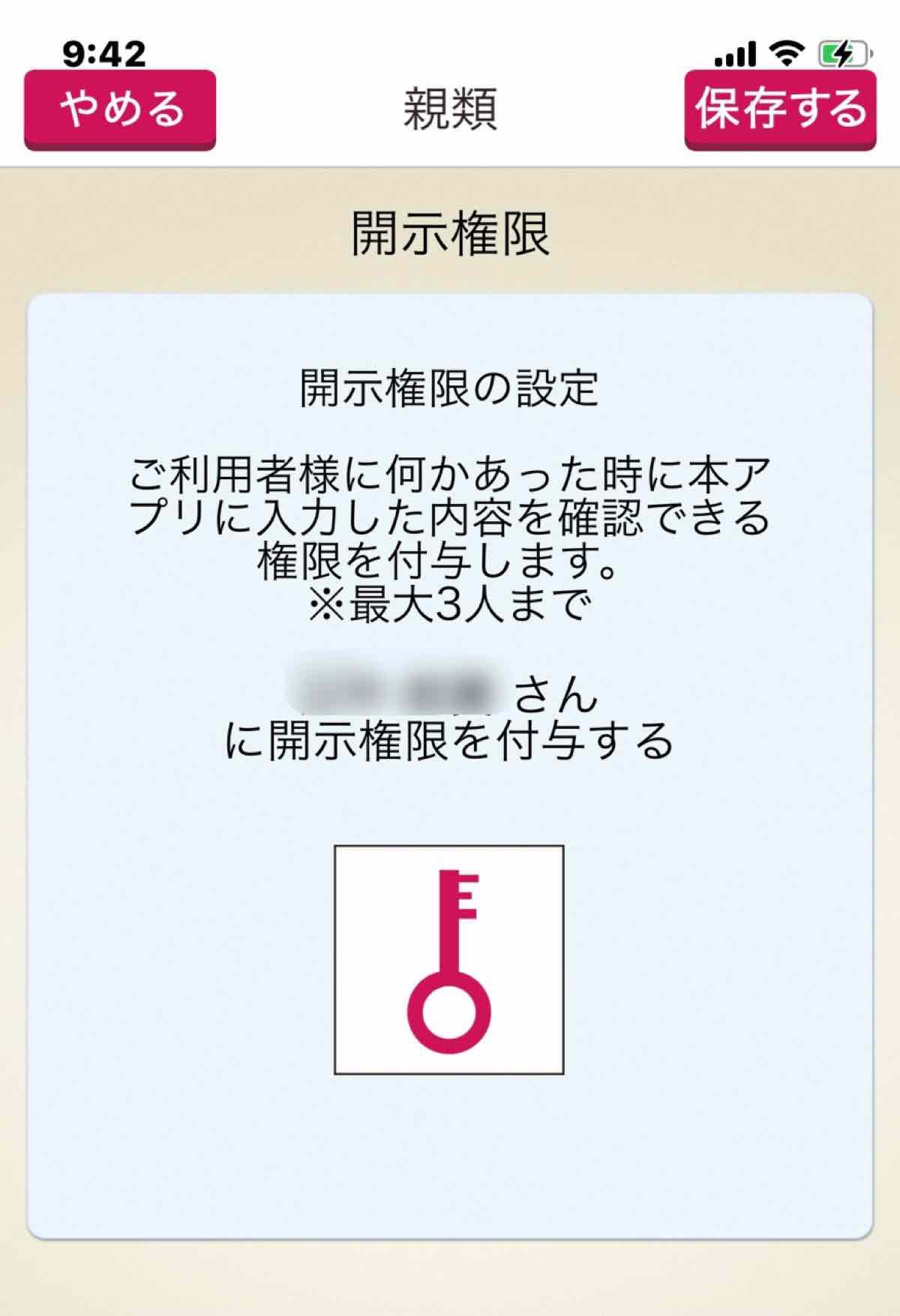

なので、100年ノートの、情報開示して良いと登録した人(最大3人)に、死亡後に本人確認をして、記録を開示してくれるシステムは私にはピッタリでした。

費用も生きてるうちは無料で、死んだ時に開示する際に3万円てます。相続時の3万円は高額と感じる方もいるかもしれませんが、運営費用や本人確認費用を鑑みるとリーズナブルに感じます。

はいから100年ノートでパスワードを残すときの注意

100年ノートにIDとパスワードを残せば、死亡後にのみ、残された人に相続して欲しいデジタルデータにアクセスしてもらえます。

ただし、注意点がひとつ!

最近増えてきたセキュリティ強化で、パスワードだけでなく「2段階認証」が必要な場合です。

Googleやアップル、そして銀行やクレジットカードのwebページも2段階認証が増えてます。2段階認証のためには、メールアドレスやSMS、スマホの専用アプリなどにアクセスする方法も一緒に伝えておく必要があります。

でも、死んだ後にスマホやメールは見られたくないですよね?

なので、私は2段階認証のないデータを残せるクラウドサービスに相続して欲しいデータを残すことにして、そのIDとパスワードを100年ノートに書いておくことにしました。(どのクラウドにするかは検討中)

はいから100年ノートの改善して欲しいところ

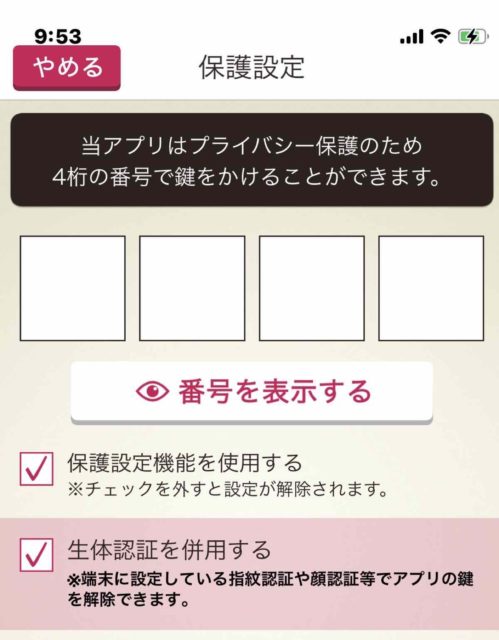

スマホのアプリとして、シンプルでボタンも大きめで、入力もテキストだけでなく音声や写真でも記録できる素晴らしいアプリなのですが、一つ使いにくい点があります。

スマホでアプリを使用中に切り替えると初期画面に戻るのです。

入力している途中にメモ帳やブラウザで情報を確認して100年ノートに戻ると最初の画面に戻ってしまい、入力途中のデータが消えています。また、時間が経過してスクリーンロックされても初期画面に戻ります。

画面の移動時に「保存する」で途中まで記録していけば対応できますが、忘れると入力し直しです。既に書いてあるエバーノートに作成した遺言書からコピペも、1項目ずつ「保存する」必要があります。

他のアプリを並行して使えるように改善して欲しい!

おわりに

今回はスマホでエンディングノートを死亡後に指定した人に開示してくれる、「はいから100年ノート」のおすすめでした。

生きている時には見て欲しくなくて、死亡時のにだけ見てほしいデジタルデータが有るなら試して見てください。

デジタルデータ終活のひとつとしてご紹介でした。アプリのリンクはこちら↓